产业转型升级需要软件人才支撑

工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋致词

工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋指出:人才是产业创新发展的根本。目前,我国有570多万软件从业人员,2015年创造了4.3万亿元的产值,人均产值90万元左右,是所有产业平均产值即劳动生产力的6倍。“软件既要创意设计,又要手工制造,是需要大量的设计大师和能工巧匠的产业。因此人才是产业创新发展的根本。”

近年来随着软件产业的持续发展和技术变革,我国软件行业人才总量以每年6%稳步增长,然而与产业发展的需求相比,与突破核心技术的紧迫性相比,我国软件人才队伍建设依然矛盾重重。

谢少锋分析,一是我国人才资源仍然供不应求。软件人才具体的增数跟不上软件产业发展的需求。二是人才结构不合理,创新型领军人才匮乏。三是人才培养的方式亟待创新,重学历轻技能,重理论轻实践的观念,还未从根本上扭转。

工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖在座谈会上介绍,我国软件和信息技术服务业已经突破了大规模资源调度、远程智能诊断、虚拟化等一系列关键技术,公共云服务也达到世界领先水平,信息技术服务业对其他产业的赋能作用更加明显。当前,云计算、大数据、移动互联网等新兴领域正处于快速蓬勃发展阶段,“软件定义”日益成为共识,软件产业的转型升级走上了快车道。因此,软件人才的支撑成为产业发展的关键要素。

江苏省经信委副主任龚怀进接受记者采访

江苏省经信委副主任龚怀进指出,软件产业是一个以人为本的产业,是智慧产业,所以江苏一直把软件人才发展作为产业发展的关键支点和动力源。实施了“三个计划一个平台”,即育鹰计划、归鸿计划、爱英之旅和企业大学平台,着力构建人才培养的体系,以此解决人才紧缺问题。

加强产教合作共探人才培养模式

2016年是“十三五”的开局之年,创新软件人才培养模式,搭建结构合理、满足产业发展需求的高素质软件人才队伍刻不容缓。在此背景下,加大力度促进软件企业和高等院校互通信息、共享资源、协同发展成为了重中之重。

院校人才培养模式如何适应企业和行业多样化需求?中国科学院院士何积丰指出,在协同创新的道路上,软件学院作为高校人才培养的出发地,应该依托高水平学科建设,面向国家重大工程对可信软件、基础软件的需求,将传统的学习——企业二元协作的人才培养组织架构拓展为学校、企业、国际教学资源等多元协同的创新人才培养架构。

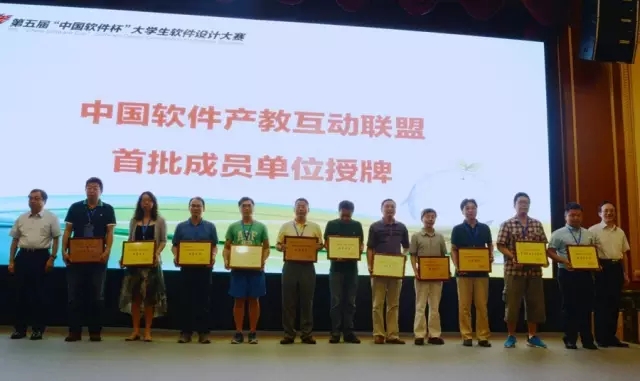

谢少锋司长、龚怀进副主任为首批中国软件产教互动联盟成员授牌

何积丰提倡,在校企合作中,学生应被“下放”到企业,接触当下最先进的软件技术,并将课堂所学应用到实践中,既能夯实理论知识,又能熟练应用技能,是名副其实的实战型教学模式,成功打破了软件人才培养“无老师、无教材、无环境”的“三无状态”,为优质人才培养指引了方向。

企业人才培养又该如何对接高校?东软集团有限公司高级副总裁陈锡民表示,面向学生、教师及相关学院等不同对象应有针对性地提供包括学院共建、专业共建、实验室共建、教研合作等不同的解决方案。同时,东软面向大学生创建了以助力就业和职业能力提升为核心的人才培养模式,采用阶段化、项目驱动、O2O的教学模式,培养体系覆盖软件开发与测试、Android/IOS移动开发应用、智能硬件开发等二十余种的人才发展方向,更加体现实战性。

谢少锋表示,创新软件人才培养模式,加强产教合作,在人才培养的各个环节都要坚持目标导向、应用导向和实践导向,充分发挥产教互动的联合和突出企业导师的作用,产教结合,培养人才。同时,谢少锋指出,在人才培养过程中,应充分发挥“大众创业、万众创新”的双创平台作用,鼓励人人创新,把科学精神、创新思维、创造能力和社会责任感的培养贯穿到教育的全过程。